长征中的毕业典礼——记中国工农红军卫生学校在炉霍(2)

这段时间里,学员们面临着极端的食物短缺问题。为保障师生基本的生活,校务主任孙仪之与邱司务长奔波于炉霍县城与朱倭等地。学校吃饭是定量分食制,每日三顿可照见鼻子的野菜加青稞粉煮成的粥。每人半碗炒面,拇指大一块酥油,加野菜汤一勺,天天不变样。周末打一次牙祭。个头大、好动的同学三碗、二碗半的稀粥是吃不饱的,女生、体弱者常常给予支援,相互勉励共渡难关。即使在如此艰难的环境下,学员们依然坚持不懈地学习。炉霍的气候多变,学员们有的把未经熟制的牛皮割成前后两大块,两边用带子连上当成背心穿,也有的弄些羊毛或布絮在单衣里御寒。

讲义仍然是由教员自己编写,然后由学员刻制蜡版进行油印。教务主任煞费苦心,千方百计去找纸、寻墨,带人走遍炉霍附近的寺庙,没有纸张,大家就出主意想办法,在附近寺庙里求得僧人的旧经文纸。这种纸张很结实,上面虽有些经文,但墨迹很淡,学员们弄来把教学讲义再印上去,还可以看清楚。没有蜡纸,文书想出个办法,把酥油化开,把经纸放在化开的酥油里浸泡,再拿出来晾干,就成了蜡纸。没有油墨,把酥油化开后,弄些锅底灰捻成粉末,然后放到酥油里搅匀,成了油墨的代替品。钢笔、铅笔在当时很少有,削铅笔和使用铅笔都非常注意,剩下的铅笔头都舍不得扔掉,再用线捆在树条上继续使用。没有墨水就用锅底灰代替。

教员们除了给学员们上课和辅导之外,还需要在深夜编写讲义,为学员们下一步的学习提供支持。没有书本,就是教员口授,学员死记硬背。大家想了许多弥补办法,如加强辅导、组织互助组;教务主任还提倡“大地当纸,用之不尽,树枝作笔,取之不完”。同学们用粗松枝烧焦作笔,在地上写写画画;把难记的词名写在胳膊上,随时学习,效果很好。

推荐阅读

雪域格桑花 岭南赤子心 ——广东省第十批援藏工作队波密县工作组科技赋能高原产业振兴纪实

农民日报2025-05-09

从雪域高原到海滨之城:一位援藏干部的精神火种接力

中国新闻网2025-05-09

粤藏师生同上一堂人工智能课

光明日报2025-05-08

“五一”假期 在川西康北八县解码一条国道的文明叙事

中国西藏网2025-05-08

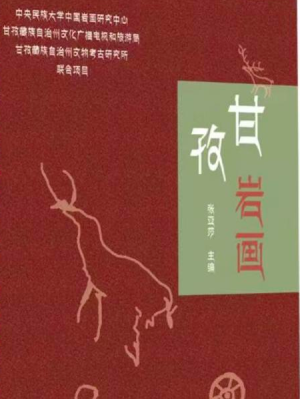

千年刻痕·高原密码 ——周行康与《甘孜岩画》背后的故事

中国西藏网2025-04-27

探访西藏那曲海拔4500米的老年人日间照料中心

新华网2025-04-27

靓丽美景 尽显西藏生态底色

人民网西藏频道2025-04-25

卓嘎:拥有一技之长 广阔天地大有可为

中国西藏网2025-04-25

援藏干部梁恩福:用“情怀 担当 守望”书写援藏情

中国西藏新闻网2025-04-24

北京援藏指挥部调研西藏马铃薯种子繁育种植推广加工生产项目

北京援藏2025-04-24