前几日,我的手机蹦出一条小卓玛术后恢复良好的照片,看后甚是激动不已!这让我不由得想起两位藏北高原“卓玛”跨越15年的爱心救助故事。

“卓玛”藏语意为“仙女”。然而,这两位“仙女”却遭遇了人间疾病的折磨。

前不久,来京治病的3岁小卓玛,全名叫斯曲卓玛,来自西藏自治区那曲市安多县玛曲乡。那里地处藏北高原,海拔高达5000米,村民以放牧为生。

小卓玛自出生起下嘴唇上就长有血管瘤,随着她的长大,瘤体也在增大,已经影响到外貌,甚至威胁到进食等基础功能。由于藏北高原地广人稀,医疗条件相对较差和家人不了解疾病和治疗渠道等原因,致使小卓玛的疾病无法得以及时治疗。

2024年底,北京建藏援藏工作者协会(以下简称“协会”)从乡政府那里了解到小卓玛的情况后,决定给予小卓玛医疗救助。作为一个专门为西藏服务的公益性组织的秘书长,我毫不犹豫地承担了这项救助工作。

接受任务后,我首先想到15年前为藏北高原牧女斯求卓玛切除脖子下悬挂28年、重达5公斤巨大肿瘤的北京口腔医院颌面外科主任韩正学,请他来帮忙,看看能否治疗这种相似疾病。

我联系了韩正学,立即得到这位白衣天使的积极响应和大力支持。他说,这种疾病不仅可以治疗,还可以不用手术,仅通过注射药物即可治愈。有了治疗方法,协会便联合北京口腔医院开启了这次医疗救助行动。

今年5月25日,小卓玛在阿妈强措和乡卫生院护士姐姐吉色的陪同下,从长江源头格拉丹东冰峰下的家里乘汽车、换火车,历时四天时间抵达北京……

图为北京口腔医院医护人员抱着斯曲卓玛与母亲强措临时告别,准备到手术室进行下唇血管瘤的药物注射治疗(吉色2025年6月6日摄)

6月6日上午10点多钟,在无影灯下,韩正学选择创伤最小的“静脉畸形硬化术”,精细调整注射药物剂量。当日,注射药物成功,小卓玛唇色也由黑转红。

“治疗效果一般在注射一个月后显现……”韩正学介绍说。

小卓玛这次来北京治病,不仅得到当地乡政府的大力支持,也得到协会的悉心照料,更享受到北京口腔医院高效便捷的绿色通道服务,让其母女处处感受到了祖国大家庭的温暖。

图为斯曲卓玛在北京口腔医院病房给来看望她的阿姨拍照留念(唐召明2025年6月3日摄)

6月9日至10日,小卓玛在北京的治疗告一段落,可以出院了。协会会长金书波、副会长高扬等人带着慰问金来看望小卓玛;北京口腔医院党委副书记陈伟和韩正学等医护人员也先后来看望小卓玛。病房里,不时传出小卓玛挨个打招呼、击掌,说“你好”的一阵阵欢笑声。

图为在北京颐和园游览时,斯曲卓玛在“唐爷爷”怀里,帮着扶正所佩戴的眼镜(吉色2025年6月15日摄)

小卓玛出院了。我带着小卓玛一行三人,帮助她们实现游览首都北京的愿望,先后来到北京动物园、太平洋海底世界、天安门广场、颐和园和圆明园等地参观游览。尤其是在圆明园游览时,闻讯赶来的中国通信企业协会的王宏伟和林凡溪,作为志愿者不仅陪着小卓玛游玩,还给小卓玛送来了慰问金。

那几天的参观游览,可以说是小卓玛的欢乐之旅。在中央电视塔观景台和旋转餐厅就餐、游览时,小卓玛高兴地跑来跑去。她一会俯瞰北京城市景观,一会又触摸餐厅的每一个物品,一会又与所遇见的小朋友主动打招呼,一会还不停地亲热地叫我这位为“唐爷爷”给她拍随照随看的图片……

提及小卓玛亲热地叫我“唐爷爷”,因为有一个不是亲人胜似亲人、生死相托的小故事。

5月26日,也就是小卓玛抵京的第二天夜晚。我突然收到翻译兼陪护吉色发来的短信。她说,小卓玛发高烧,其胸部不能碰,一碰就哭,她发现小卓玛前些天被烫伤……

我参加完在京的西藏音乐会演出活动,马上驾车前往小卓玛住宿的西藏大厦。

一路我很纳闷:在北京西站接小卓玛下火车时,她还蹦蹦跳跳,为什么没有表现出丝毫的疼痛感呢?

见到小卓玛,我知道了发烧和疼痛的缘由。原来,小卓玛来京前,在家中与小朋友玩耍,一不小心碰翻桌上的开水瓶,造成了胸前大面积烫伤。

由于当地交通不便、就医困难等客观因素,母亲强措认为烫伤过几天就会自然痊愈,并没有把女儿烫伤之事告诉任何人。

也许是北京天气炎热、穿得太多和强措为女儿搓澡等原因,小卓玛烫伤处此时发炎溃烂了,故出现高烧和疼痛。这对一个女童来说,需要多大的忍受力啊!

见此情况,我迅速送小卓玛前往首都儿研所就诊。在该院告知无法治疗烫伤时,又送小卓玛来到北京儿童医院就诊。

午夜时分,在北京儿童医院急症室等候看病的患儿很多。我让吉色陪着小卓玛母女俩,自己则忙着排队挂号、交费、取药,直至看病、输液。

第二天凌晨4点多钟,看到输液的小卓玛渐渐退烧,在母亲的怀里入睡,我才如释重负地松了口气。

天已大亮,小卓玛输完了液,我送她们回到西藏大厦。看看时间还来得及,我便让强措和吉色稍作休息。过一会儿,我们再去早已约定好的北京口腔医院。

10点多钟,我们来到北京口腔医院门诊大厅。该院宣教中心武超等人已在等候,引领我们前往诊室。

经韩正学诊断,小卓玛所患疾病是“下唇脉管畸形”。考虑到治疗方案的可重复性、损伤效应、技术操作及对患者影响最小化等因素,他决定采用注射治疗的方法,以其恢复下唇外形。

27日上午,在医院帮助下,我们为小卓玛提前办好了相关住院手续。让小卓玛身体恢复一周时间,6月3日正式入住北京口腔医院。

当日中午,走出了北京口腔医院,我带着她们在外匆匆吃完午餐。接着,又带着小卓玛来到北京宣武医院外科门诊,由护士王艺颖细心为小卓玛进行了首次大面积烫伤创面治疗。此后,经过几次换药治疗,小卓玛的烫伤很快痊愈……

6月18日晚,小卓玛就要乘火车离京返藏了。我和同事前往北京西站送行。在北京西站的站台上,我俯身向小卓玛脖子上系上一条洁白的哈达。她就势搂着我的脖子让我抱一抱,并在我这位“唐爷爷”脸颊上亲亲。此时,真有些难舍难分了!

火车开动,看着小卓玛不停地挥动着小手渐渐远去。我似乎在梦中,这多像15年前送别斯求卓玛的情景再现啊!

在藏语里,斯求卓玛和斯曲卓玛是同一名字,只是翻译发音不同而已。

没想到,两位“卓玛”跨越15年的“相遇”,竟是在同一车站、同一列车、同一时刻、同一所医院、同一名医生医治和同样来自藏北高原……无数个巧合,既是缘分,也是责任。

时光回到2010年4月21日11时08分,藏北牧女斯求卓玛在北京口腔医院历经两个多小时的手术,一个含有无数粗大动、静脉血管,重达5公斤的巨大肿瘤被成功切除。

令人难以置信的是,这样一个巨大的肿瘤在这位牧女的脖子上已经“悬挂”了28年!

在手术室目睹卓玛被“卸”去占据她十分之一体重的“颌下腺混合瘤”时,我的眼中充满了泪水……这泪水,因感奋而冲涌,因心情激荡而清澈。

时年46岁的卓玛家住西藏那曲地区(现那曲市)班戈县新吉乡,地处藏北高原海拔5200多米的“生命禁区”。

除父亲早逝、母亲双目失明外,她有一个哥哥、两个姐姐、一个妹妹。18岁,她脖子上鼓出一个肿块,没钱治就没管它。肿块长成了拳头大小的肿瘤。丈夫嫌她有病且家太穷,选择了离开。18年来,她与女儿一直相依为命。

坠在卓玛左下颌的巨大肿瘤直径有四五十厘米,像葡萄串一样,表面凹凸不平,血管纵横交错,还有多处因摩擦产生的局部破溃。

晚上,卓玛要用特制的长枕头托住肿瘤才能入睡。她常在剧痛中醒来,破溃处流出的脓血把枕头染得污迹斑斑。

瘤子实在太沉了,撕扯着肉疼,卓玛干不了重活,靠牧区的低保金来维持生活。

卓玛做梦也没想到,因为“李县长”的一次家访,自己的命运会出现转变。

2002年10月的一天,中国石化首批援藏干部李一超走进卓玛家的帐篷时发现,卓玛脖子上长了个大肿瘤,无法放牧。他许下承诺,“我要帮这对母女!”此后8年,他结束援藏,也不忘托人辗转捎钱,从西藏到北京,从未间断。

2008年,我作为新华社记者前去汶川地震灾区采访,在飞机上偶遇赴成都探父的李一超。听闻他救助卓玛8年的故事后,我立即行动:找到采访中认识的北京安贞医院医生顾虹帮忙,一起为卓玛治疗疾病。

2010年3月,我和李一超飞赴西藏,与时任援藏干部陈志清和潘峰一起把卓玛接到北京来治疗疾病。

为了照顾卓玛,班戈县政府派县藏医院的藏医旦增达色承担陪护兼翻译工作,一同踏上进京的列车。

抵京后,卓玛先是入住北京藏医院,后转至北京安贞医院后,核磁共振确诊为“颌下腺混合瘤”,因肿瘤血管粗如小指,手术风险极高。时任北京安贞医院党委书记伍冀湘果断求援时任北京口腔医院院长孙正,韩正学团队临危受命。

回想起救治卓玛的过程,令人十分感动。因为卓玛所到之处,各行各业善良的人们都伸出了友谊之手。

在北京藏医院,这里的106名各族职工,共向卓玛捐款1.68万元。

4月14日,时任全国妇联副主席甄砚受时任十一届全国人大常委会副委员长陈至立委托,到北京口腔医院来看望卓玛,并送来慰问金。

4月30日,时任西藏那曲地委(现那曲市)书记边巴扎西委托正在国家行政学院学习的行署副专员才仁桑珠代表那曲地委、行署来北京口腔医院看望卓玛,也送来慰问金。

5月11日,著名的“老西藏”阴法唐将军和夫人李国柱,以及女儿阴建白带着慰问金和礼物来到北京藏医院看望术后调养的卓玛。

5月22日晚,在北京口腔医院成功切除脖子下巨大肿瘤的卓玛,在人们的相送下,伴着欢笑的泪水,在北京西站挥手惜别,乘火车返回雪域高原。

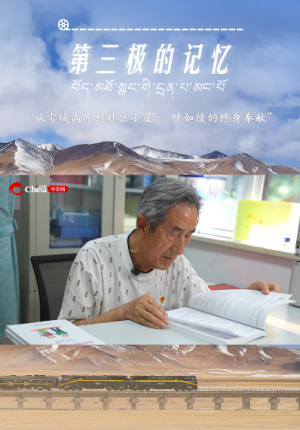

图为曾为斯求卓玛进行手术的北京口腔医院颌面外科主任韩正学(左)到藏北高原上门为斯求卓玛做术后检查(唐召明2015年7月14日摄)

图为曾为斯求卓玛进行手术的北京口腔医院颌面外科主任韩正学(左)到藏北高原上门为斯求卓玛做术后检查(唐召明2015年7月14日摄)

为了根治卓玛的疾病,时任北京口腔医院院长孙正带领医护人员于2011年8月16日,克服高寒缺氧,远赴西藏,为卓玛进行复诊。

当天,曾为卓玛进行手术的韩正学在拉萨为卓玛作了仔细的术后检查。他高兴地说,“卓玛恢复得很好,达到了手术预期效果。”

2015年盛夏,在北京市医管局和北京市援藏指挥部的大力支持下,北京口腔医院新任院长白玉兴从孙正老院长手中接过爱心接力棒,率领医疗团队再次赴藏为卓玛上门复诊。我随队前往。

在班戈县新吉乡的广袤草原,正在放牧的卓玛放下手中的牧羊鞭,在自家门口见到了为她治病的北京口腔医院医生……

图为术后的斯求卓玛在海拔5200多米的草原上放牧(唐召明2012年8月3日摄)

望着窗外一望无垠的牧场,曾经是“贫困户中的贫困户”的卓玛指着成群的牛羊讲述着生活的变化:承包150多亩草场;吃得饱、穿得暖;过着独立放牧、看上电视、抱上外孙的幸福生活……

从2010年卓玛的‘卸重之旅”,到2025年卓玛的“微笑人生”,这一跨越时空、跨越民族达15年的爱心救助接力,从西藏到北京,爱心点燃爱心,奏响了为“卓玛”合唱的一曲曲动人之歌。(中国西藏网文、图/唐召明)