每当袭来十二级的大风,

败叶浮石都跑得无影无踪,

宇宙被搅得浑浊一片,

黑暗无情地吞噬着繁星,

然而,灯却忠实地守在岗位上,

吃力而执著地闪出万点红,

这里有最可敬的灯……

——摘自霍钟权诗集《岁月留歌 · 藏北的灯》

1959年,新中国正处在建设的关键时期,年轻的霍钟权怀揣理想,响应国家号召,跨入中央民族学院少数民族语文系藏语班的课堂。五年寒窗,不仅让他掌握了复杂的藏语语法,更在他心中种下了对藏族文化的深厚情感。1964年,霍钟权与同班同学郑晖(后来成为爱人、老伴)携手奔赴西藏那曲,开始了长达二十年的雪域生涯。

初到那曲,海拔4500米的高原给了这对年轻人严峻的考验。稀薄的空气令人气喘,刺骨的寒风如刀割面,简陋的土坯房、牛毛帐篷里,牛粪炉灶的烟火常常呛得人眼泪直流。霍钟权没有被这些困难吓倒,反而更加坚定了扎根西藏的决心:“既然来了,就要真正成为这里的一份子。”

霍钟权最初被分配到那曲地区行署办公室翻译科工作,他几乎每年都要下乡几次。第一次骑马下乡的经历令他终身难忘——在崎岖的路上颠簸了整整一天,到达牧区时双腿已经麻木得不听使唤。藏族老乡看着他笨拙的下马姿势,忍不住哈哈大笑,这笑声瞬间拉近了彼此的距离。

“要想真正了解群众,就必须和他们生活在一起。”霍钟权是这样说的,也是这样做的。他带着自己定量的大米、白面等口粮和被褥,开始了与牧民同吃、同住、同劳动的“三同”生活。每天,他有时跟着牧民一起赶牛羊上山放牧;有时他盘腿坐在帐篷里,一边喝着酥油茶,一边与当地藏族干部、群众一起商谈生产、生活要事。夜晚,有时也和大家围坐在篝火旁,听、記老人讲述藏族传说等。

他尽力说群众所懂,想群众所愿,办群众所需。从尊重到了解、从了解到理解、从理解到信任,最终从信任到“同心”,力求达到同住、同吃、同劳动、同说(藏语)、同商量、同心这“六同”。如此,霍钟权自然地被农牧民看成自家人,开展工作就水到渠成了。他由此体验到“心诚则灵”的道理,也感受到家乡亲人般的温暖,比如住户老阿妈常给老霍关照有加,每天单独给他准备一碗稠稠的酸奶;有时煮肉,专门把最珍惜的羊尾让给他吃;冬天让他睡在帐篷最暖的位置;如果霍钟权哪天工作出去早或回来晚了,住户或其邻居就会有年轻人主动接送;在索县工作期间,老霍和郑晖结识了县府附近亚拉乡的一位藏族老阿妈,来往密切,宛如家人;他俩与县里藏族干部也关系融洽。

这样的故事在霍钟权的二十年西藏生涯中数不胜数。他熟悉了揉糌粑、打酥油茶,尊重、懂得不少藏族风俗习惯,甚至学习、搜集了一些藏族民歌。在索县工作期间,有时下乡在一地工作时间较长,临别时与当地干群依依不舍,洒泪惜别。1973年,曾受县里特派,与当地部分驻军和部分群众一起,共同圆满完成了一次特殊、重要的维稳治安行动。在班戈县工作期间,有一次为了调解草场纠纷,他骑马奔波三百多里,途中遭遇暴风雪,险些迷失方向。最终通过耐心调解,化解了双方积累多年的矛盾。当地群众竖起大拇指,称:“霍拉(‘拉’是藏语尊称)是我们真正的朋友!”

1984年,老霍因身体原因及工作需要,不得不离开奉献了二十年青春的西藏,内调北京。告别的那天,与不少同事和藏族同胞依依不舍。汽车启动时,他望着窗外挥动的手臂,泪水模糊了雪山的身影。

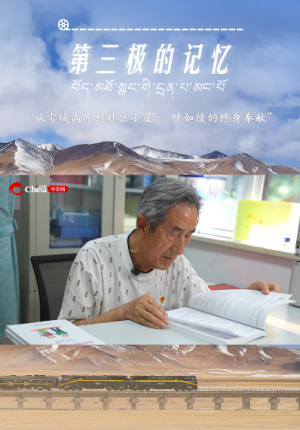

内调北京后,经组织安排,在中央统战部二局及后来的七局做有关西藏的工作。2000年3月退休后,又立即被原单位返聘,直至2019年,继续参与多项涉藏工作,多次受到过好评。老霍在谈及工作经历与体会时强调:无论在哪里工作,都要严格自律,坚持“上接阳光、下接地气”的大方向。他说:“阳光”就是党的宗旨、中央方针政策;“地气”就是工作实际与人民群众。两方面紧密相联,有机结合。同时,既要有艰苦奋斗精神,又要勤于学习、钻研业务,精于工作。

已经退休的霍钟权在交谈时动情地说:“我自1959年学习藏语至今,与西藏已有65年的缘分。西藏是我的第二故乡,藏族同胞是我的亲人。那二十年是我一生中宝贵的时光。”简单的话语背后,是二十年的青春奉献,是跨越民族的真情厚谊。他是这样说,也是这样做的,一直心系西藏。如2009年被评为全国离退休干部先进个人,并获奖金2000元。他与老伴又拿出3000元退休金,将5000元捐赠给西藏那曲地区一所儿童福利院。他通过北京建藏援藏工作者协会,积极参加向藏区受灾地区捐款等。经常关注西藏的发展,积极参与有关活动。

他和老伴至今仍与西藏的几位藏族新老同志保持着联系。在当前庆祝西藏自治区成立60周年之际,他倾情又写了一首贺诗(七律 新韵: 雪域吉祥——贺西藏自治区成立六十周年)

欣逢六秩庆吉祥,雪域欢腾紫气扬。

天路纵横织锦绣,阳光温暖照康庄。

脱贫共富家家好,稳定和谐处处香。

各界各族齐奋进,环球绝顶创辉煌。

霍钟权夫妇的故事,是那个特殊年代成千上万进藏干部的缩影。他们没有豪言壮语,只是用日复一日的坚守,用真诚和尊重,在雪域高原上书写了一段段民族团结的佳话。六十年过去了,这种基于相互理解和尊重的民族情感,依然在高原上传承,如同青藏高原的雪山一样,纯洁而永恒。

在当今民族交流交融不断深化的背景下,霍钟权们的经历提醒我们:真正的民族团结不在于口号,而在于日常生活中的相互尊重、相互理解和相互包容。这种朴素而深刻的情感,穿越时空,依然散发着温暖人心的力量。

受访者简介:

霍钟权,1939年6月15日出生于北京顺义后沙峪乡前沙峪村。1949年新中国成立后,才有了上学的机会,先后就读前、后沙峪小学,仅3年半就学完了6年的小学课程。1953年考入当时的河北省顺义县第一中学(1958年更名为北京市顺义县牛栏山中学,即今天的北京市顺义牛栏山第一中学)。在牛栏山一中,霍钟权读完初中、高中,1959年以优异的成绩考入中央民族学院(今中央民族大学前身),进入少数民族语文系藏语班学习。1962年在拉萨效区实习,1964年大学毕业后到西藏那曲地区工作(那曲地区,也称藏北,是西藏条件最艰苦的地区之一。)先后担任过那曲地区行署办公室翻译科科员、索县农牧科长、县委办公室主任、班戈县委副书记、地委宣传部常务副部长等职。1984年因工作需要调回北京,在中央统战部二局工作。2000年3月退休至2019,一直被中央统战部有关业务局返聘,经常参与讲课、审稿、审片、陪团、参会等,并参与过重要的专题调研、专项工作。多次被评为先进党员、先进工作者等。

霍钟权出版著作有:《藏事小议》(文集)、《岁月留歌》(诗集)等。“老西藏精神浅谈”、“我从世界屋脊走过”等多篇涉藏诗、文还曾在报刊、书集、网上发表。